「誰もが自分らしく働ける場所」を目指す中で、多様な利用者への業務提供や在宅支援に課題を抱えていた就労継続支援事業所Polyphony(ポリフォニー)さま。

体調管理×ゲームという新しい形の支援ツール「RevelApp」は、福祉の現場でどのように活用されたのでしょうか。

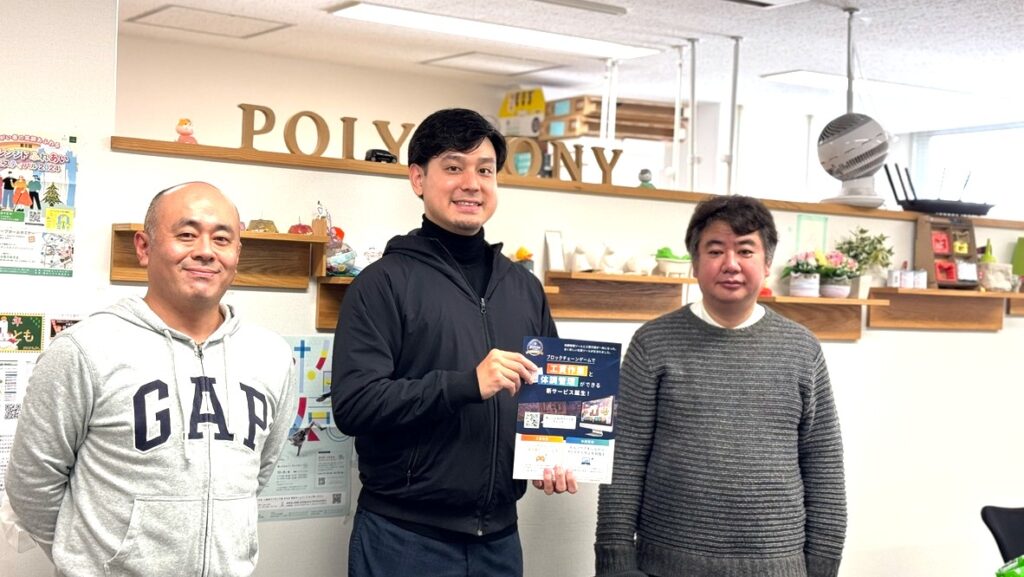

月1日の通所が週4日の在宅利用となった事例、そして支援の未来について、代表の坂根さま・担当の明石さまにお話を伺いました。

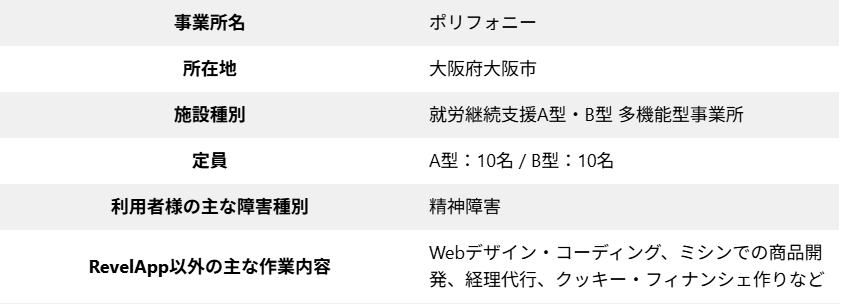

導入事例サマリー

【導入前の課題】

利用者の多様なスキルや特性に合う業務の不足、支援員の負担、オンラインの支援方法の模索。

【導入の決め手】

単なるゲームではなく、明確に「支援ツール」として設計されていた点。スキルレベルを問わないアクセシビリティと、在宅ワークへの活用可能性。

【導入後の効果】

月1日の通所だった利用者が週4日の在宅勤務へ移行。支援員の業務負担が軽減し、利用者の自己肯定感の維持・向上に貢献。経営面でも費用対効果を実感。

1. 事業所紹介:一人ひとりの音色が響き合う「Polyphony」

今回お話を伺ったのは、大阪府で就労継続支援A型・B型の多機能型事業所を運営する「Polyphony」さま。

主な利用者層は精神障害(発達障害などを含む)を持つ方々で、Webデザインやコーディング、経理代行といった専門的なPC作業から、ミシンを使った商品開発、クッキー作りまで、幅広い業務を提供しているのが特徴です。しかし、その「幅広さ」ゆえの課題も抱えていました。

2. 導入前の課題:「全員に合う仕事」がないというジレンマ

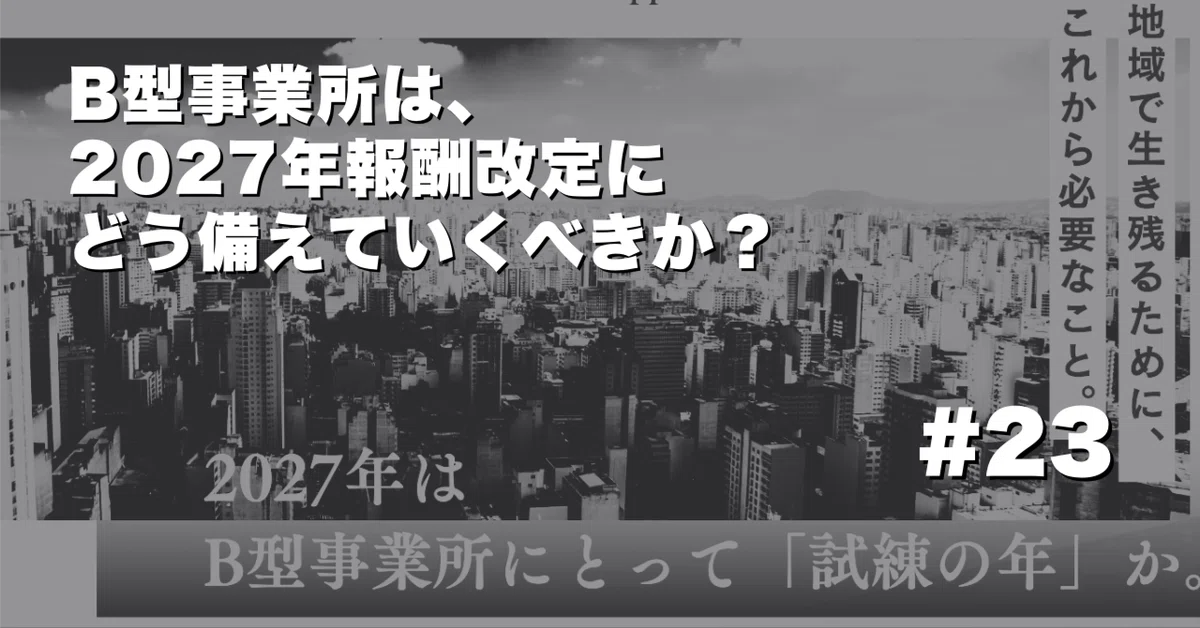

2025年10月からの「就労選択支援制度」開始を控え、就労支援事業所には、より一層の個別最適化された支援と、他施設との差別化が求められています。

Polyphonyさまも、独自の強みを模索する中でいくつかの課題に直面していました。

課題1:多様なニーズとスキルレベルの壁

「PC作業をやりたい」という利用者の希望は多いものの、そのスキルレベルは千差万別。

代表の坂根さまは、適切な業務を提供していく難しさをこう語ります。

坂根さま色々なニーズをお持ちの利用者さんに、適切な業務を提供していく難しさはありました。

通常の業務には納期があって追われることもありますが、RevelAppの場合は本人中心で作業スケジュールを組めます。

パソコン作業を求める方が多いのですが、作業のレベルが高くて難しい利用者さんが居た中で、RevelAppはゲームから入れるので使いやすかったです。

「誰もが活躍できる」という理想と、「提供できる業務と調整」という現実のギャップが課題となっていました。

課題2:PC作業を提供する上での支援員負担

施設内でPC作業を円滑に提供するためには、支援者側にもノウハウやスキルが求められます。

職員側の負荷や適応人材の確保など、多様なニーズに応えようとするほどに、ハードルは高くなりがちです。

坂根さまPC作業となると

「支援者がノウハウを獲得しているのか?」

「元々スキルがあるのか?」

といった部分がある中で、ゲームは職員の方が対応しやすいと思いますね。

課題3:オンライン上で可能なPC作業の構築

また、オンライン上で作業する環境が適した利用者さまに向けて、どのように支援をしていくか?という課題にも直面していました。

坂根さま「オンラインで、しっかりとした作業をどう構築するか。」

「オンラインで作業を選ぶ利用者さんに対してどうアプローチするか。」

これは課題でありました。ゲームでしっかりと工賃が出るという仕組みを作っていただけていたので、活用しやすかったです。

3. なぜRevelAppだったのか?導入の決め手

これらの課題を解決するべく、様々なツールや方法を検討していたPolyphonyさま。最終的にRevelAppを選んだ背景には、明確な理由がありました。

決め手1:「支援ツール」としての明確なコンセプト

実は、以前から「ブロックチェーンゲームを作業に取り入れる」というアイデアに関心を持っていました。しかし、暗号資産の法整備や税制上の問題が壁となり、実現は困難だと感じていたそうです。

坂根さまRevelAppはそれらの問題をクリアした形でサービスを提供してくれました。

しかし、何よりも決定的だったのは、RevelAppが単なる『お金が稼げるゲーム』ではなく、明確に『福祉現場の支援ツール』として開発されていたことです。

「お金を稼ぐ」ことだけが目的ではない。利用者の体調管理、自己理解、そして成長をサポートする。

そのコンセプトが、Polyphonyさまの理念と合致していました。

決め手2:スキルを問わない「ゲーム」というアクセシビリティ

RevelAppのもう一つの魅力は、「ゲーム」というフォーマットが持つ、使い勝手の良さでした。

坂根さまPCスキルが低い利用者さんでも、ゲームなら直感的に取り組める。

見学に来られた方に、不安を和らげるために簡単なゲームを体験してもらう、といった使い方もできる。活用の幅広さを感じました。

「仕事」という言葉が持つプレッシャーを、「ゲーム」という楽しさが和らげる。

この心理的なハードルの低さが、「最初の一歩」としてアプローチしやすいものになっています。

4. 導入後の具体的な効果

2024年8月末にRevelAppを導入してから約1年。Polyphonyさまの現場では、ある変化が起きていました。

利用者さまの変化:「月1日から週4日へ」在宅利用の事例

最も象徴的なのは、RevelAppを在宅利用をしている、とある利用者さま(不安障害・境界性人格障害、知能指数は高いが処理速度が低い方)のケースです。

元々は週4日通所だったが、月1回の通所ペースに低下した中で、RevelAppの在宅活用を開始。訪れた変化についてお話しいただきました。

明石さま導入前は月に1度、事業所に来るのがやっとでした。

社会との関係性が薄れていく中で、在宅勤務でRevelAppをスタートしたんです。午前中に起きて、ゲーム作業に取り組みましょう。月に1度は事業所に来ましょう。という状況ですね。

それが今では週4日、安定して在宅で作業を行い、月に1度は必ず事業所に来れるようになりました。

以前は月に一回も来れない時がありましたね。

―なにが原因で通所が難しかったのでしょうか?

坂根さま外出のしんどさや、事業所で他者と比較してしまうことによる自己肯定感の低下といったところですね。

処理速度のところで、どうしても思うように作業が進まない「もどかしさ」を感じていたと思います。

在宅勤務なら他人を気にせず、ゲーム作業なら自分のペースで作業に取り組めるから安定しているのかなと。

将来的には通所回数が増えるだとか、在宅でもゲーム以外の業務ができるようになっていけばいいなと思っています。

RevelAppが単なる作業ツールではなく、利用者さまの心の安定に寄与できているのは、私たちにとっても嬉しい活用事例でした。

支援員・事業所へのメリット

利用者のポジティブな変化は、支援員や事業所にも様々なメリットをもたらしました。

メリット1:支援員の業務負担軽減

「この作業はやりたくない」という利用者さまの拒否反応は、支援員にとって悩みの種です。しかし、RevelAppではその心配がほとんどないようでした。

明石さまRevelAppを利用している方で作業を『やりたくない』と言う方は、今のところいません。他の作業を手配することが減り、支援者として非常に助かってるんですよ。

新しい利用者さんがいない限りは、日々の記録表を確認するくらいで、ほとんど手がかからなく作業してもらえています。

坂根さま作業として導入する上で「マイナスにならない」という点はめちゃめちゃ大きいですね。安心できます。

福祉事業所だと「〇〇さんと一緒は嫌だ」「この作業はやりたくない」「できない」とか対応のヤマになることもあるのですが、RevelAppはそれはあまりないですね。

メリット2:費用対効果と利用者定着への貢献

経営者の視点から見ても、RevelAppの導入はプラスに働いている実感があるようです。

坂根さま先ほどの在宅利用者のケースだけでも、通所日数(在宅勤務日数)が増えたことによる訓練等給付費の増加を考えれば、月額費用はペイできていると思います。

実は費用対をあんまり気にしたことなくて。

逆に、収益増がなくても活用価値があると思ってます。

私たちが気にしている部分にアプローチできていることの方が、メリットとしては大きいですね。

5.検討中の方へのメッセージ

最後に、RevelAppを導入を検討している他の事業所へのメッセージを伺いました。

坂根さまより、経営者・支援者として両方の視点からコメントをいただきました。

坂根さま【経営者として】

今のサービス内容状態でこれだけ効果がある。

マイナス点が全くなく、幅広い人に適用できるサービスで、更に支援のモニタリングもワンストップでできる。今後どんどん良くなっていく、社会的意義のあるゲームや、より収益が上がるようなゲームも出てくるかもしれない。今回のメディア発足からも、RevelApp利用施設との連帯を強めて広報することなので、効果も出ますしオススメです。【支援者として】

働き方が多様化していく中で、9:00~17:00で働く以外の選択肢も出てきています。ゲームで働くことは、ある種の『リフレーミング(物事の捉え方を変えること)』です。『仕事=辛いもの』という固定観念を覆し、ゲームが社会的意義を持つ時代にもなっています。ゲームを通じて役割・居場所を得る時代でもあるので、時流に合わせて対応していくことは支援者としても大切だと思っています。